Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan di Bumi Serambi Mekkah, saya menyimpan kebanggaan mendalam terhadap Aceh—sebuah wilayah yang menyimpan jejak sejarah panjang, dihiasi budaya yang sarat nilai, serta dikaruniai keindahan alam tak ternilai.

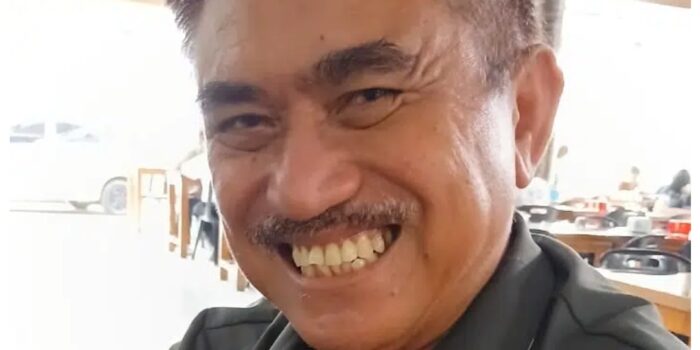

Dalam kata pengantarnya Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fudin mengakui, Aceh adalah tanah kelahirannya, sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang, budaya luhur, dan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, meskipun diberkahi dengan potensi tersebut, saya melihat bagaimana Aceh menghadapi berbagai tantangan besar yang mempengaruhi pembangunan, moralitas, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fudin

Sebagai putra Aceh yang meninggalkan tanah kelahiran pada tahun 1981, kembali bertugas di Aceh pada 2018 sebagai Pangdam Iskandar Muda, dan kemudian kembali pada 2022 setelah purna tugas, saya menyaksikan langsung bagaimana Aceh telah berubah.

Aceh, yang dikenal dengan serambi Mekkah dan negeri yang penuh dengan adab dan moralitas, kini tengah berjuang untuk menjaga nilai-nilai tersebut di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Saya tergerak menulis buku ini setelah mendengar lagu “Aceh Mulia” yang sering dinyanyikan dalam acara-acara resmi, sebuah lagu yang memiliki lirik yang sangat menyentuh hati dan menggugah sanubari. Namun, ketika kita melihat kenyataan yang ada di Aceh saat ini, kita mulai menyadari bahwa ada jurang pemisah antara lirik yang mulia itu dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Selama bertugas di Aceh, saya melihat bagaimana generasi muda kita menghadapi tantangan besar dalam hal moralitas, dengan banyaknya permasalahan sosial seperti narkoba, pergaulan bebas, dan hilangnya rasa hormat terhadap adat dan agama. Padahal, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan masyarakat yang cerdas serta pekerja keras. Namun, kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah yang belum teratasi. Hal ini mengkhawatirkan, karena potensi besar yang dimiliki Aceh belum mampu dikelola dengan maksimal, dan Aceh masih tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin di Sumatera.

Melalui buku ini, saya ingin mengajak kita semua—pemimpin, ulama, orang tua, dan pemuda—untuk kembali ke akar budaya dan moral Aceh. Saya berharap buku ini menjadi seruan untuk membangkitkan semangat bersama dalam membangun Aceh yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya, menuju Aceh yang mulia. Saya yakin, dengan kerja nyata dan kesadaran kita semua, Aceh akan kembali menjadi tanah yang dihormati, bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi karena akhlak dan martabat warganya.

Pendahuluan

Aceh adalah tanah yang penuh dengan sejarah dan kebanggaan. Dari masa Kesultanan Aceh Darussalam hingga peran penting yang dimainkan oleh Aceh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, Aceh telah dikenal sebagai tempat yang dihormati di dunia Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, Aceh menghadapi berbagai tantangan besar yang merubah wajah dan kondisi sosial masyarakatnya. Konflik yang berkepanjangan, bencana alam seperti tsunami, serta ketimpangan sosial dan ekonomi telah membawa Aceh pada kondisi yang sangat memprihatinkan.

Saat ini, Aceh dihadapkan pada sebuah dilema besar. Di satu sisi, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari laut yang kaya, tambang yang berlimpah, hingga tanah yang subur. Di sisi lain, Aceh masih berada dalam deretan provinsi termiskin di Sumatera. Potensi sumber daya alam yang melimpah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini diperburuk dengan ketimpangan sosial yang semakin nyata dan meningkatnya angka pengangguran, terutama di kalangan pemuda.

Selain itu, meskipun Aceh telah diberi hak istimewa untuk menjalankan Syariat Islam, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh masih jauh dari yang diharapkan. Syariat Islam yang seharusnya menjadi kompas moral dalam kehidupan masyarakat, seringkali dipahami hanya sebagai serangkaian hukum dan peraturan tanpa esensi yang mendalam. Sebagai contoh, hukum cambuk yang menjadi simbol penerapan Syariat Islam di Aceh, seringkali lebih mengundang perhatian dari pada penguatan moralitas, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini hadir dengan tujuan untuk mengajak kita semua—baik pemimpin, ulama, orang tua, maupun pemuda—untuk kembali ke akar nilai-nilai moral dan budaya yang telah lama menjadi bagian dari identitas Aceh. Dalam buku ini, saya akan membahas bagaimana Aceh yang kita cintai ini dapat bangkit kembali dengan merawat budaya, memperkuat akhlak, dan membangun martabatnya sebagai provinsi yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya.

Melalui penguatan pendidikan moral, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta penghidupan kembali nilai-nilai budaya dan adat Aceh, kita dapat membangun Aceh menjadi tanah yang lebih baik, tempat di mana keadilan, kesetaraan, dan perdamaian dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Semua itu akan dimulai dari langkah kecil yang dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah, sekolah, masjid, dan komunitas kita.

Dengan harapan tersebut, buku ini akan mengajak kita semua untuk merenungkan perjalanan Aceh, memperbaiki kekurangan yang ada, dan membangun Aceh yang lebih baik, demi masa depan yang mulia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan sejarah, melainkan seruan untuk perubahan dan kemajuan Aceh yang kita cintai.

Aceh Lon Sayang: Makna dan Nilai yang Tersirat

“Aceh Lon Sayang” adalah ungkapan yang menggambarkan ikatan mendalam antara orang Aceh dan tanah kelahirannya. Dalam bahasa Aceh, “Lon” berarti cinta yang tulus, sementara “Sayang” menunjukkan kedekatan emosional yang tak terpisahkan. Ungkapan ini lebih dari sekadar kata-kata, namun mencerminkan perasaan hati yang dalam terhadap Aceh, tanah yang penuh sejarah, budaya, dan harapan.

Namun, “Aceh Lon Sayang” bukan hanya sebuah ungkapan emosional, melainkan seruan untuk menjaga dan merawat Aceh dengan penuh cinta, menghormati nilainilai adat dan agama, serta menjadikan akhlak sebagai landasan utama dalam kehidupan. Ini mengajak kita untuk melihat Aceh sebagai rumah yang harus dijaga, baik secara fisik maupun spiritual, dengan penuh kehormatan dan kedamaian.

Aceh memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan.

Sebagai Serambi Mekkah, Aceh dihormati oleh dunia karena komitmennya terhadap ajaran Islam dan budaya. Namun, menjaga rumah ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi lebih pada memperkuat nilai-nilai moral yang telah menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh. Rumah Aceh harus tetap menjadi tempat yang dihormati bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi karena akhlak dan martabat warganya.

Martabat Aceh bukan hanya diperoleh dari sejarah atau kekayaan alam, melainkan dari bagaimana masyarakatnya menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan seharihari. Martabat ini harus diperjuangkan dan dijaga. Filosofi hidup Aceh, yang tercermin dalam pepatah “Mate aneuéuk meupat jeurat, mate adat hana meupat tamita”, mengajarkan kita bahwa adat dan budaya Aceh adalah bagian yang tak tergantikan dalam kehidupan.

Untuk mewujudkan “Aceh Lon Sayang”, komitmen bersama dari semua pihak diperlukan. Setiap tindakan harus mencerminkan nilai-nilai cinta, hormat, dan kesantunan. Mari kita hidupkan kembali semangat Aceh yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya untuk Aceh yang mulia.[]